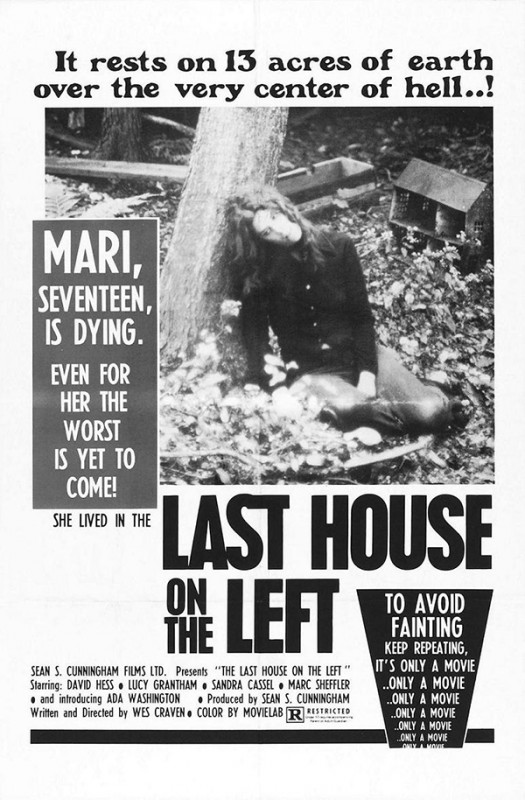

В начале 2006 года автор New York Observer Дэвид Эдельстейн написал ставшую исторической статью «Пыточное порно: теперь в вашем местном мультиплексе» (Now Playing at Your Local Multiplex: Torture Porn). В ней он гневно обрушивался на целую группу современных фильмов, которые включали насилие над человеческим телом, переходящим, по мнению автора, все разумные пределы. Он назвал эту разновидность кино «пыточным порно» (torture porn).Важно отметить, что само название torture porn не имеет отношения к порно как к таковому – эти фильмы не про секс в пыточной камере. Фраза «torture porn» призвана была подчеркнуть эпатирование темы насилия. Подобно тому, как порно эксплуатирует графический показ полового акта, так и данный жанр показывает натуралистичные и детальные издевательства над человеческим телом с наибольшим интересом к телу женскому (аналогия Эдельстейна базировалась на сравнении акта эякуляции в порно и брызгами крови в torture porn). Насилие в этих фильмах всегда или почти всегда имеет метафорический или непосредственный сексуальный подтекст. Кроме названия, которое стало с тех пор общепринятым, статья важна ещё одним. Она показала, что хоррор в очередной раз перешёл границы толерантности зрителя и критика. Эдельстейн сетовал на то, что если раньше кино с подобным уровнем садистской жестокости прокатывалось в «грайндхаусных» кинотеатрах на 42 улице Нью-Йорка, то теперь – это норма современного жанрового кино. Существенная часть этих фильмов выходит в широкий кинотеатральный прокат и довольно успешна у зрителей. Это не разновидность маргинальных фильмов, а современный жанровый мейнстрим. Сегодня к «пыточному порно» причисляют существенную часть довольно разрозненной группы фильмов, которую называют «новой волной французского хоррора». Названия «пыточное порно» удостаивалось и арт-кино вроде «Антихриста» Ларса фон Триера, «Забавных игр» Микаэля Ханеке и «Необратимости» Гаспара Ноэ. Этот материал – попытка проследить историю трёх неотъемлемых элементов современного «пыточного порно». 1. Кровавое насилие является главным и нередко единственным маркером «пыточного порно». Его особенность в том, что насилие в такого рода фильмах чрезвычайно графично. Оно всегда фиксируется в пределах экрана. Для подобных фильмов характерна визуальная демонстрация самого процесса насилия и дефрагментации человеческого тела, а не признание факта оного. Степень насилия варьируется от гипер-реализма до гротеска. 2. Конфликт, реализуемый в фильме, строится на гендерной или сексуальной основе. Секс вообще является одной из универсальных черт хоррора. Он являлся и во многом является табуированной темой. Именно поэтому хоррор, жанрово обречённый на выход за грани нормального и приемлемого, постоянно исследует эту тему. «Пыточное порно» не исключение. 3. Степень стилизации действительности и реалистичности психологических портретов персонажей фильмов. «Пыточное порно» тяготеет к современности. Именно в повседневной действительности разворачивается подавляющее большинство подобных фильмов. Все их персонажи не сведены к плоским типажам. Их психологические портреты кажутся правдоподобными. В действительности же и реальность таких фильмов, и характеры являются результатом стилизации и следуют определённым стереотипам. Именно эти стереотипы, – своего рода жанровые правила, – и являются тем «мифом» в названии статьи. Они – результат развития общества и снимаемого им кино. Это мифы своего времени, застывшие в художественной форме. И «пыточное порно» как современное явление отображает актуальные мифы и реализует их в актуальные страхи. Лабораторно чистого «пыточного порно», конечно, не существует в действительности. Но в таком идеальном образце, если бы он существовал, все три элемента в нём были бы смешаны равномерно и имели бы равноправное значение. Все они существовали в хорроре и раньше, но пришли в жанр разными путями. Они развивались и трансформировались, следуя за изменениями самого общества. Попытка проследить эти пути и представлена ниже. ЛюбовьС появлением киноиндустрии хоррора в США в начале 30-х годов Дева стала ультимативной целью монстра. Его окончательной жертвой, существом, признающим его достоинства, или средством преодоления одиночества. Чудовище, созданное из мёртвых тел, ожившая египетская мумия, вампир или маргинализованный, осмеянный обществом типаж безумного учёного – все, в итоге, стремились обладать женщиной.  Рекламное фото к фильму «Убийство на улице Морг» (Murders in the Rue Morgue, 1932) Этот мотив обыгрывался многократно, и всякий раз, взывая к чувству ужасного у зрителя, фильм держал в фокусе сексуальный подтекст показываемого. Это было настолько общим местом, что достаточно очевидно даже в «Кинг Конге» (King Kong, 1933). Монстру практически никогда не удавалось добиться своей цел, однако именно его преступные стремления подпитывали необходимую смесь зрительского страха и вожделения. Эта смесь никогда не выдыхалась из-за недосказанности того, что же чудовище сделает с женщиной, когда, наконец, её заполучит. Даже если это случалось, он не успевал осуществить задуманное. В некоторых случаях сама женщина становилась монстром, но эти нечастые случаи точно так же содержали провокативную сексуальную экспрессию. «Люди-кошки» (Cat People, 1942) Жака Турнера рассматривали активное сексуальное подсознательное женщины-героя в качестве хищника, в то время, как его жертвой был не столько жених героини, сколько она сама. 50-е годы сменили антураж хоррора, но не парадигму. Это декада фантастического хоррора. В эпоху Холодной войны страхи перед нашествием СССР реализовывались в фильмах, где инопланетяне пытаются захватить Землю, а технологический прогресс и опасности использования атомной энергии превращались в фильмы про гигантских существ, мутировавших под воздействием радиации. При этом хоррор упорно и настойчиво повторял неизменный мотив обладания женщиной. Полное несоответствие размеров и видовых характеристик не имело значения. Символическое намерение было куда важнее. Объектом вожделения совершенно не похожих на людей инопланетян, гигантских пауков, монструозных моллюсков или чудовищных размеров богомолов всё равно оставалась женщина. Этот мотив повторялся вновь и вновь, и даже если в самом фильме ему не оставалось места, то рекламные фото, лобби-карточки, выпускаемые к каждому фильму, эксплуатировали именно этот мотив постоянно. Гигантский моллюск в фильме «Монстр, который бросил вызов миру» (1956) на протяжении всего фильма прокладывает нелёгкий путь к главной героине фильма. И даже несмотря на то, что у происходящего в фильме практически нет сексуального подтекста, на рекламном фото к фильму эта пара, поражающая воображение разницей в размерах, изображена не столько в обычных рамках «ужасающего», сколько соблазнительного.  Рекламное фото к фильму «Монстр, который бросил вызов миру» (The Monster That Challenged the World, 1956) 1950-е годы предложили новую модель в сексуализации кошмара, особенно в фантастических фильмах про недружественный контакт с инопланетянами. В них жертвами инопланетян точно так же является женщина, причём сексуальный интерес к ней со стороны пришельцев обозначается недвусмысленно. Инопланетяне пытаются завоевать Землю через женское лоно. Они изображаются как чуждая нам вымирающая раса, которая, тем не менее, хочет возродиться к новой жизни, используя для этого земных женщин. Женщина в таких фильмах становится явным сексуальным объектом для антагонистов, а функция главного положительного героя превращается в откровенно патерналистскую и консервативную. Он отстаивает свою самку у противника.  Рекламное фото к фильму «Я вышла замуж за монстра из космоса» (I Married a Monster from Outer Space, 1958) Сексуальность хоррора до 60-х годов обычно выражалась через напряжение между антагонистом фильма и женщиной как объектом его вожделения. Женщина при этом всегда пассивна. Она – поле битвы между монстром-соблазнителем и положительным героем, а её добродетельность становится залогом того, что она достаётся последнему. Мифология хоррора детерминизировала эту схему. Это происходило отчасти и потому, что жанр следовал моральным нормам ещё викторианского готического хоррора и нередко при этом избегал показывать современную действительность. Как только хоррор попал в неё, начался процесс его демифологизации. МифХоррор вплоть до 60-х годов почти никогда не рассказывал историй про здесь и сейчас. В 30-е годы хоррор был слишком тесно связан с готической литературой в сюжетном отношении и с немецким экспрессионизмом – в стилевом. Выпускаемые студией Universal фильмы обладали узнаваемой стилистикой и содержали набор повторяющихся элементов, которые отдаляли показываемое от зрителя. Классический «юниверсаловский» хоррор предлагал фантастические истории в причудливом антураже. Он мог быть стилизован под другую эпоху. Его современность была далёкой от той, которую видел зритель, выходя из кинотеатра. Очень часто он содержал фантастические элементы. Современные зрителю истории имели тенденцию объявляться не «хоррором», под которым имелся в виду совершенно точный перечень формальных и содержательных характеристик, а триллером, как некоторые фильмы Хичкока. Например, «Тень сомнения» (Shadow of a Doubt, 1943) мог бы быть решён как современный хоррор, во всяком он содержал все для этого предпосылки, но ими и закончился. Технологический хоррор 50-х вне всякого сомнения осовременил жанр. Он показывал США 50-х и отобразил типичные страхи эпохи беби-бумеров, но он оставался в пределах фантастического. Ужас приходил извне в виде инопланетных захватчиков. Он мог видеться следствием прогресса, лёгкой заминкой на пути технической эволюции, но сам был зачастую настолько гротескным, что воспринимался как фантастический элемент. Зритель слишком редко видел самого себя на экране, но даже в этих немногочисленных случаях история была замаскирована под явно вымышленную, слишком необычную. Один из важнейших хорроров декады, «Вторжении похитителей тел» (Invasion of Body Snatchers, 1956), рассказывает историю про то, как маленький городок постепенно завоёвывают двойники людей инопланетного происхождения. Фильм практически избегает, собственно, визуального фантастического. Возможно, именно поэтому это один из самых известных и наиболее часто интерпретируемых хорроров 50-х. Его ужас был почти реальным, он легко отображал совершенно разнонаправленные, но абсолютно современные страхи своего времени.  Рекламное фото к фильму «Вторжение похитителей тел» (Invasion of the Body Snatchers, 1956) Однако источник ужаса не находился среди людей, он был чужеродного происхождения. США 50-х по-прежнему поддерживали идею, согласно которой общество приличных людей просто не может породить чудовищ в своей среде. Даже «Дурное семя» (Bad Seed,1956) Мервина ЛеРоя, где речь шла об усыновлённой респектабельной семьёй девочке, которая оказывается серийным убийцей, трактовался исключительно как проблема дурной наследственности. Фильм, при этом, всё равно имел большие проблемы с прохождением цензуры и рекламировался в противовес голливудской политике показа развлечения для всей семьи как фильм исключительно для взрослой аудитории. Ещё активнее повседневность входит в хоррор после 1957 года с появлением «тинейджерского» фильма ужасов. 1950-е принято считать эрой «ювенализации» и кино в целом, и хоррора в частности. Всё в большей степени кино начинает отображать вкусы не взрослой аудитории, а подростковой. Лидером в этом отношении была студия American Inernational Pictures, которая, начиная с 1957 года, один за другим выпускает хорроры со словом «тинейджер» в названии. Время действия большинства этих фильмов – современность. Источник зла в этих фильмах также был внешним, но внешним не вообще, а для новой целевой аудитории. Это могли быть инопланетяне или те же сумасшедшие деятели науки, ставящие запретные эксперименты, но уже не на женщинах, а на подростках. Естественно, последних тинейджерская аудитория воспринимала не как безумных учёных, а как взрослых. Однако до появления «Психо» (Psycho, 1960) Альфреда Хичкока и «Подглядывающего» (Peeping Tom, 1960) Майкла Пауэлла хоррор практически не заходил на территорию повседневного с сильными и устойчивыми сексуальными коннотациям. Фильм британца Пауэлла был достаточно откровенным в показе насилия и крови и содержал столько фрейдитских символов, связанных с сексом, что хватило бы на десяток фильмов своего времени. Влияние фильма Хичкока было более очевидным и плодотворным. «Психо» стал одним из самых больших и красиво упакованных подарков хоррору за всё время его существования. Он предлагал современную историю про убийцу с целым букетом психосексуальных расстройств, охотящегося на женщин. Эту историю было легко спроэцировать на окружающую зрителя действительность: типажи героев были узнаваемыми, а убийца ничем, казалось бы, не отличался от обычного человека. Источник зла был тут, среди нас. И этот подарок напрашивался, чтобы его распаковали. КровьВ самой знаменитой сцене «Психо» (сцене убийства в ванне героини Джанет Ли) Хичкок поступил сообразуясь с тем, что и тогда (а часто и сейчас) считается хорошим вкусом. Мы фактически не видим само убийство, хотя и понимаем, каким образом оно осуществляется. Его ужасающие последствия переданы крайне лаконично. Мы видим чёрно-белую кровь, стекающую в водосток. Избегание демонстрации самого убийства и показ исключительно его последствий, конечно же, производит сильный эффект, но для массового производства хоррора такой метод был неэффективным и, самое главное, не эффектным. Показ крови, жестоких убийств, а уж тем более – расчленения человеческого тела в американском кино, долго оставался одним из строжайших табу. Хоррор практически никогда не демонстрировал отдельные части человеческого тела. Последнее, впрочем, могло быть необходимо для сюжета. Например, в «Твари с пятью пальцами» (The Beast with Five Fingers, 1946) требовалось постоянно показывать отрезанную героем свою же руку, которая способна самостоятельно передвигаться. Фильм оставляет зрителю решать, насколько показываемое происходит в воображении героя. Подобные необходимости всегда исключали показ среза и какой-бы то ни было крови или кровавых следов, которые оставляют отрезанные конечности. Если кровь появлялась в американском кино до конца 50-х годов, то она всегда наделялась каким-либо значением. Её задача была формальной. Кровь указывала на что-то другое. Лужа крови, растекающаяся под дверью в «Человеке-леопарде» (Leopard Man, 1943) Жака Турнера, даёт понять зрителю, наряду с криками жертвы, что за дверьми происходит страшное убийство. Кровь, капающая в стакан персонажа Джона Уэйна в «Рио Браво» (Rio Bravo,1959) Ховарда Хоукса информирует зрителя, что над головой героя спрятался раненый противник. Кровь никогда не является аттракционом. У неё нет ценности per se. К концу 50-х американский хоррор очевидно становился всё более жестоким и кровавым, но первыми фильмами, которые представили новый эталон в этом смысле были британские фильмы студии Hammer Films, где с 1957 года начинают переэкранизировать классические сюжеты вроде Дракулы, Мумии и истории Франкенштейна. Снятые в цвете и в формате 1,66:1, который был европейским аналогом широкоформатного стандарта, они выглядели как респектабельные и дорогие фильмы, но их чувствительность к насилию и демонстрации кровавого насилия была гораздо ниже, чем у кино США того времени. В качестве одной из крайностей визуальной откровенности в кино США можно упомянуть «Тинглер» (Tingler, 1959) Уильяма Кастла. Кастл постоянно искал новые способы взаимодействия с публикой через экран, за что удостаивался нелециприятных эпитетов эксплуататора дешёвых приёмов, хотя как раз его приёмы дешёвыми в буквальном смысле назвать нельзя. Его «Тинглер» рассказывал историю про врача, который открывает, что в позвоночнике каждого человека живёт паразит. Когда его хозяин испытывает страх, «тинглер» начинает вибрировать, и чем сильнее страх, тем сильнее он это делает, и в какой-то момент может убить человека, сломав тому позвоночник. Единственный способ успокоить паразита – крик. Кастл ввёл в картину сцену, в которой подобный паразит проникает в кинотеатр. Во внезапно наступившей на экране полной темноте мы слышим голос главного героя, который обращался к зрителю и советует кричать, кричать от страха, пока собственный «тинглер» зрителя не убил его. В этот момент кресла под некоторыми зрителями действительно начинали вибрировать – благодаря установленным заранее электрическим приборам. Подобную систему Кастл назвал «Перцепто». Попытка повлиять на зрителя в кино при помощи тактильных ощущений не только была уникальной: её воплощение вылилось в 250 тысяч долларов, которые ушли на то, чтобы установить в некоторых кинотеатрах подобные устройства. «Дешевизна» приёмов Кастла была в в другом – в их бесцеремонности и дурновкусице, по мнению критиков. Все средства для вызывания страха зрителя были хороши. Одна из самых запоминающихся сцен фильма непосредственно касается нашей темы. Мы видим ванную комнату, куда заходит и так перепуганная насмерть немая женщина и видит ванну, наполненную ярко-красной кровью, откуда к ней тянется окровавленная рука. Не способная закричать, она падает замертво. «Тинглер» – чёрно-белый фильм. Ванна, наполненная ярко-красной кровью, естественно, шокирует зрителя. Кровь в этой сцене – единственное, что имеет цвет. Она не несёт никакой информации в этой сцене, ничего не сообщает зрителю. Сцена использует условность чёрно-белого кино для того, чтобы в один момент её нарушить, ошеломив зрителя. Это просто механизм влияния на зрителя. Именно кровь как таковая имеет здесь смысл.  Кадр из фильма «Тинглер» (The Tingler, 1959) До начала 1960-х годов в США все три вышеописанных элемента почти не соединялись на экране. Но первая половина 60-х в кино США стало настоящим временем вторжения на экраны грубой действительности. Кино становилось жёстче, актуальнее и откровеннее, и это происходило на всех этажах здания кинопродукции. При этом может показаться, что хоррор вновь возвращается к костюмному кино и отработанным схемам. В первой половине 60-х в жанре доминируют фильмы британской студии Hammer, а в США самыми значительным из жанровых достижений признаётся серия экранизаций Эдгара По, снятых Роджером Корманом. Однако в то же время появляется ещё одна фигура, которая сделала один из элементов хоррора системообразующим для своих фильмов, причём границы допустимого были перейдены настолько брутально, что сегодня это кажется почти невероятным. Этого человека звали Хершелл Гордон Льюис. Гордон Хершелл Льюис Хершелла Гордона Льюиса называют отцом «сплаттера» – не столько жанра, сколько способа отображения в хорроре того из чего состоит человек во всевозможных визуальных подробностях. Если коротко, то Хершелл Гордон Льюис первым на экране взрезал кожу и нарушил целостность человека в коммерческом кино. Именно это он превратил в самую привлекательную часть своих фильмов. Хотя фильмы Хершелла Гордона Льюиса задали новую планку жестокости, так как фактически впервые на экране была нарушена целостность человеческого тела, их сложно вопринимать целиком серьёзно. Отчасти повод для этого дают сами фильмы. Это несомненно «паракино» (paracinema) (если воспользоваться названием, введённым Джефри Сконзом – одним из первых пытавшихся осмыслить новую эстетическую чувствительность американского зрителя в 80-е годы (см. список литературы)). Она выражалась любовью к «плохому» кино, технические недостатки которого провозглашались если не новым каноном эстетики, то источником бесконечного зрительского удовольствия. Это чисто постмодернистское явление, которое не могло существовать без мейнстрима и которое отталкивалось от стилистических и технических норм голливудского кино. Оно провозглашало свой собственный «хороший вкус». Естественно, зритель должен быть знаком с общими нормами кино, но несоответствие им он приветствовал. Деревянная игра актёров встречалась с восторгом, а если они имели трудности с произнесением своих текстов, что было не редкостью в дешёвом кино – с буйным восторгом. Несоблюдение простеших правил нарративного повествования было нормальным. Это отвечало неупорядоченной продукции подобных фильмов, тем более, что во главу угла у них ставились иные задачи. Предметы интерьера то появлялись, то исчезали между кадрами: день сменялся на ночь без всякого объяснения, актёры иначе выглядели на экране, чем всего несколько минут назад. У фильмов почти отстутствовала внутренняя логика повествования, сценарные предпосылки могли быть слишком нелепыми и изобиловали фактическими ошибками, герои говорили и действовали, словно не считаясь с тем, что говорили и что делали ранее. Фильмы Хершелла Гордона Льюиса полностью соответствуют этим качествам. Во многом именно в кругу поклонников кэмпового «паракинематографа» известность Льюиса в 80-х годах становится всё более широкой, в 90-х заинтересовывает академическое сообщество, что способствовало его изучению и переоценке его творчества. Но трудности восприятия его фильмов как серьёзных или даже «ужасных» проистекают не только из их формальных недостатков Фильмы Льюиса действительно соединили повседневность с кровавыми сценами, но эта повседневность достаточно условна. Она помещена, например, в контролированное пространство сцены, где происходят все операции с человеческим телом (как в «Кудеснике крови» (The Wizard of Gore,1970)) или в домик художника на безлюдном пляже (как в «Раскрась меня в кроваво-красный» (Color Me Blood-Red, 1965)). «Две тысячи маньяков» (Two Thousand Maniacs, 1964) рассказывает историю о том, как группа молодых людей попадает в маленький южный городок, где одного за другим их мучительно убивают, и этим тоже ставит определённую завесу между повседневностью и экранной действительностью. В конце выясняется, что это город-призрак, жители которого были убиты во время резни, когда город во время Гражданской войны в США захватили северяне. Некоторая мифологизация антагонистов есть в каждом фильме Льюиса. Только первый его фильм «Кровавый пир» (Blood Feast, 1963) показывает почти настоящую действительность. Даже если не отвлекаться на отдельные попытки интерпретировать фильм в духе истории Франкенштейна, у него всё равно есть детали, которые отдаляют зрителя от героя. Он – адепт древнего культа, у него необычная профессия. Он точно не похож на обычного человека. Вдобавок та самая действительность очень условна в «Кровавом пире» из-за тех самых «паракинематографических» характеристик, благодаря которым мы постоянно видим современность, не более напоминающую уличную, чем скелет – живого человека. Стиль демонстрации самих кровавых сцен, пожалуй, уникальный в дальнейшей истории жанра. Он не является суггестивным, ни на что не намекает, не пытается сенсациализировать показываемое. Он просто есть. Льюис редко использует операторские приёмы, которые бы могли быть хоть как-то интерперетируемы. Статичная камера, съёмка с одной или двух точек, полное отсутствие зума. Он словно бы не подчёркивает то, что показывает, не пытается влиять на зрителя. Он словно документализирует процесс. Хотя очевидно, что в двух последних своих «кровавых» фильмах Льюис придаёт показываемому насилию уже иронические нотки. Всё, что нам показывают – на самом деле представление, трюк. Внутри самих фильмов есть свой зритель. «Кудесник крови» рассказывает историю фокусника, на представлениях которого происходят многочисленные зверские убийства, но только зритель фильма, а не представления, знает, что они настоящие, и то, что проделывает на сцене герой фильма – не фокус. Это типичная уже постмодернистская структура, позволяющая показывать автора фильма как его героя и иронически заигрывать со зрителем через разницу «фальшивого» насилия и «настоящего». В конце концов, зритель фильма знает, что экранные убийства не настоящие. Это же знает и зритель на представлениях в самом фильме, однако его обманывают. Насколько тогда может быть уверен зритель фильма в том, что не обманывают и его? Два последних фильма, после которых режиссёр не снимал более 30 лет, вполне заслуживают того, чтобы называться наследниками Гран-Гиньоля с его гротескным, почти комическим насилием, правда, совершенно не означающим, что зрителя не стошнит во время представления. Сексуальный подтекст хорроров Хершелла Гордона Льюиса совершенно отличается от показываемого ранее. Сперва может показаться, что он отсутствует вовсе. Если раньше страсть обладания женщиной двигала антагонистом фильма в хорроре, то его цели всегда оставались несколько туманными. Именно эта размытость давала волю воображению зрителя. Пугало то, что он может с ней сделать. Открыто не формулированное, но сексуальное насилие было одним из главных последствий обладания женщиной, однако усилия антагониста фильма никогда не доводились до финала. Первая же сцена «Кровавого пира» начинается с точки, которая в классическом хорроре мыслилась невозможной. Её предпосылка – это уже обладание женщиной. И то, что от неё хочет условный «монстр», оказывается, не несёт в себе ничего сексуального. К слову, это опять сцена в ванной комнате. Сцена в ванной из «Психо» Хичкока стала не только впоследствии одной из самых цитируемых в кино, но и хоррор в целом оценил перспективность этого помещения, в котором человек в повседневной жизни находится в наиболее беззащитном состоянии. В начале «Кровавого пира» в комнату, где принимает ванну женщина, врывается человек. Он умерщвляет женщину, ударив ножом в глаз, а затем отрезает ногу ниже колена и удаляется. Мы видим залитую кровью ванну и мёртвое тело женщины с торчащим над поверхностью воды обрубком ноги. Визуально «Кровавый пир» куда более целомудрен, чем следует из описания. Льюис пока показывает не процесс, он показывает результат.  Кадр из фильма «Кровавый пир» (Blood Feast, 1963) Фильмы Льюиса избегают показа обнажённого женского тела, при этом становясь всё более откровенными в показе насилия. Это тем более странно, что Льюис снимал и сексплуатационные фильмы в которых играли и свободно раздевались те же актрисы, которых в хоррорах Льюиса разделывают как туши. Кажется, что Льюис не хочет смешивать несмешиваемое, при этом его жертвами становятся без исключения привлекательные женщины. Стилистика фильмов Льюиса делает эти сцены абсолютно нечитаемыми в метафорическом смысле. Они показывают только то, что показывают. Они безучастно фиксируют на плёнку происходящее. Конечно, с одной стороны, это потакание желаниям публики, которая была, скорее всего, преимущественно мужской, но точно так же аппелировало к чувствам той же аудитории и более раннее кино. Фильмы Льюиса, на самом деле, отображают ту смену характера сексуального насилия, который придёт в хоррор позже. Пока ещё он отсутствует. Есть только инструмент – фиксация процедуры, превращающей женское тело в поле для пугающих экспериментов. Если хоррор (да и вообще вся кинотрадиция ещё с немого кино) отрабатывал мотив «девушка в опасности» для актуализации страха и саспенса у зрителя, то фильмы Льюиса сразу помещают девушку в ситуацию, из которой нет и не может быть выхода. Значение фильмов Льюиса заключается не в банальном признании факта, что он был первым, кто показал подобный уровень насилия, а в том, что из этого следовало. Он позволил «чужаку» проделать с жертвой всё, что он хочет. Герой или героиня больше не защищены правилами или условностями. Отрицательный герой его фильмов пока ещё своего рода «монстр» старого кино: это не узнаваемый повседневный типаж, а героиня – ещё пока тело для расчленения, а не полноценный персонаж фильма. Поэтому настоящий конфликт между ними в мире фильма происходить не может. Хершелл Гордон Льюис демифологизировал не монстра, а жертву фильма. Он реализовал то ужасное, что может видеться в гендерных различиях, однако сделал это исключительно односторонне. Такой подход не мог дать настоящие плоды в виде традиции, которая могла развиваться. Фильмы Хершелла Гордона Льюиса были тупиком, в какой-то мере самой низкой точкой, эксплуатацией на чисто телесном уровне и, в то же время, венцом развития им изобретённой формулы. Это половинчатый хоррор, который уже ушёл от прежней традиции, но не довёл до логического завершения новую конструкцию. В дальнейшем можно было улучшать только технологию расчленения, чем, собственно, Льюис и занимался. Возможно, именно поэтому с 1972 года кинокарьера этого режиссёра прекращается. Он никогда не был своим в жанровой среде хоррора. Влиятельными именами в жанре в 60-е годы стали, по большому счету, только те, которые были воспринятые классиками 70-90-х годов. Льюиса среди них не было. На это имелись глубокие причины. 70-е и особенно 80-е годы создают новую мифологию хоррора, по сути, своей постмодернистскостью. Они опирались на классический хоррор, на уже созданные жанровые смысловые блоки с тем, чтобы проводить их ревизию. И прежде всего важно было то, что они выросли на классическом хорроре. Когда Фореста Акермана, главного редактора культового журнала 50-х «Знаменитые монстры Фильмляндии» («Famous Monsters of Filmland»), который сыграл огромную роль в воспитании будущих классиков жанра, попросили высказать мнение о фильмах Льюиса, он сказал, что лучше не будет этого делать. Это очень характерный ответ. Его фильмы виделись тупыми, бессмысленными сериями сцен, где разрубают и кромсают, пытают людей самыми невероятными способами, а затем убивают самым отвратительным образом, который только можно себе представить. Да, они были первыми, но на этом всё. В кино США 60-х отражались все те процессы и явления, которые лихорадили страну, находящуюся где-то между мечтами о новом прекрасном обществе и горьким кошмаром реальности. Фактически, началась совершенно новая эра ревизионизма, которая сводила счёты со старым порядком и пересматривала правила и нормы его существования. Кино осовременивалось и демократизировалось. Все 60-е кинохоррор постепенно расправлялся с прежними условностями. Прежние смысловые связи между жанровыми элементами, система правил (короче, вся мифология хоррора) были в значительной части разрушены. Хоррор стал пустым сосудом. В следующее, выдающееся для хоррора десятилетие в него хлынет новая жанровая мифология. Её создатели породят правила, по которым жанр, во многом, существует и сегодня. Обзорный взгляд на 60-е в американском хорроре не показывает изменений внутри жанра немедленно и сразу. В то время выпускалось достаточно более или менее традиционных фильмов, а звёзды классического хоррора (такие, как Винсент Прайс или Борис Карлофф) продолжали активно работать. Хоррор менялся неоднородно. Например, истории про привидения очень долго сопротивлялись осовремениванию. Наверное, потому что истории про привидения – это, до определённой степени, эссенция готического хоррора. Ещё в 1973 году «Легенда об адском доме» (Legend of Hell House, 1973) эксплуатировала исторический антураж и многие условности готики, хотя временем действия уже были наши дни. Помимо этого на американский рынок попадало множество иностранных фильмов, прежде всего – британских и итальянских, в которых с различной интенсивностью чувствовался ещё дух классического хоррора. Европейский хоррор тоже сильно менялся в то время, но его изменения отличались от американских. Итальянские джалли, кровавые детективы про убийства, во многом построенные как хорроры, открыли для жанра крайний субъективизм, дезориентирующий зрителя смешением реального и визионерского, перверсивную сексуальность, моральные парадоксы, но во многом это было постмодернистское кино, которое учитывало если не кинематографическую, то литературную европейскую традицию. Британский хоррор 60-х, ассоциируемый прежде всего с фильмами студии «Хаммер», активно использовал именно классическое наследие, создавая один за одним римейки и сиквелы популярных сюжетов про зомби, Дракулу, Франкенштейна и пр. Рынок был насыщен образцами, тяготевшими к классическим схемам. Американский хоррор в то время шёл совершенно иным путём. С конца 60-х годов и до конца 70-х американский хоррор был чисто модернистским явлением, которое отходило от прежних жанровых моделей. Уровень насилия значительно вырос на протяжении 60-х. Но его характер значительно отличался от привычного и в современном кино даже на уровне следующего десятилетия. Характер насилия, появившийся в 60-х годах в работах Хершелла Гордона Льюиса, основывался, скорее, на прежних моделях эксплуатационного кино. Классические эксплуатационные фильмы, существовавшее с начала 20-х годов и до конца 50-х, только в последние десятилетия привлекают внимание критиков и историков кино. Это большой и малоизвестный пласт американского кино, которое существовало в «серой зоне». Его статус был законным, но моральные достоинства – сомнительными. Упор же на нежелательном для системы цензуры содержании был настолько силён, что это могло привести к запрету для проката на конкретной территории, будь то город или целый штат. Прокатчик стремился этого избежать, предпринимая особые усилия для того, чтобы обеспечить такому фильму какой-то специальный статус. Поэтому такие фильмы рекламировались как образовательные или профилактические. Они действительно выросли из фильмов, обличающих социальные пороки, но с появлением саморегулирования содержания голливудских фильмов были вытеснены на обочину индустрии. Такое кино производили маленькие студии, а упор на демонстрации этих самых пороков стал главным фактором, привлекающим зрителя в кинотеатр. Как правило, эти фильмы были посвящены профилактике венерических заболеваний, обличению проституции, употреблению наркотиков. Главной стилистической особенностью эксплуатационного фильма было зрелище, и это напоминало о связи кино с шоу балаганного аттракциона. Эпизоды с запретным зрелищем могли занимать довольно скромную часть фильма, но вся его структура была подчинена тому, чтобы связывать их воедино. Конвенциональные черты, присущие остальному кино США, – такие, как убедительная игра актёров, связность нарратива, соблюдение единства места и действия фильма, – для эксплуатационного кино являлись второстепенными, а иногда и вообще несущественными. Зритель приходил на этот фильм ради того самого запретного и формально осуждаемого фильмом зрелища, которое его создатель старался дать в таком количестве, чтобы он остался доволен. Именно так построены фильмы Хершелла Гордона Льюиса. Хронологически они выходят за рамки классического эксплуатационного кино (1920-1959), но их стилистическая наследственность очевидна. Ранние фильмы Льюиса связаны с подобным кино и организационно, так как их продвигал Дэвид Фрэнк Фридман – продюсер и дистрибьютор именно эксплуатационных фильмов в 50-е годы. В фильмах Льюиса до 65 года особенно видно, что они предлагают кровавое насилие как спектакль. Именно зрелище, фиксация запрещённого и шокирующего было центром его фильмов. В такой же манере показывал сцены насилия и жанр середины 60-х – roughie, где речь шла обычно о пленении женщин или насилии над ними. Процессам избиения, психологического насилия, унижения уделяется существенное и пристальное внимание, в то время, как сюжеты фильмов обычно просты и следуют одному-двум распространённым шаблонам. С 1 ноября 1968 года Американская ассоциация кинопроизводителей ввела систему рейтингования фильмов, которая существует с некоторыми изменениями по сей день. Она сменила систему самоцензуры, известную как кодекс Хейса и регулирующую всё показываемое на экранах США с 1934 года. У любого фильма больше не существовало никаких препон для получения прокатного удостоверения. Вопрос оставался лишь в том, какой возрастной рейтинг он получит. Американская ассоциация кинопроизводителей никогда публично не объясняла, почему и за какие именно сцены фильмы получают свой рейтинг. Но несложно догадаться, что нарушения пунктов того самого кодекса Хейса, с поправкой на изменившийся климат в стране, влекли за собой повышение рейтинга. Его ядро осталось прежним: секс и насилие. Не только хоррор, но и всё кино в целом подходило к иным стандартам отображения насилия в это время. В качестве фильмов, задавших новый канон допустимой жестокости, в мейнстриме обычно упоминается «Бонни и Клайд» (Bonnie and Clyde, 1967) с его шокирующей кровавой развязкой, и «Дикая банда» (Wild Bunch, 1969). Если фильм Артура Пенна вышел ещё в рамках действия Кодекса Хейса, то Сэма Пекинпы – уже после введения системы рейтингов. Вряд ли, поэтому, стоит говорить о том, что введение системы рейтингования спровоцировало разгул кровавого насилия на американских экранах начала 70-х годов. Введение рейтингования выглядит лишь формальным щелчком переключения тумблера. Это действие обозначило наступление эпохи, когда можно всё. Интересно, что в первые годы получение высокого рейтинга стало желанным для жанрового фильма и даже, своего рода, иногда маркетинговой стратегией. Для хоррора важно было получить рейтинг как минимум R, что свидетельствовало о высоком уровне экранного насилия. Рекламные ролики особенно подчёркивали и выделяли возрастной рейтинг фильма. Это гарантировало для зрителя больше крови, больше секса, больше насилия и давало ему понять, что фильм соответствует новым реалиям. И дальше всех в обновлении жанра зашли, конечно, истории, которые стремились быть современными и немедленно узнаваемыми зрителем. Постер фильма «Последний дом слева» (1972) – один из известных примеров фильмов 70-х годов, подчёркивающий «ужасность» своего содержания Однако сразу после изменения правил начинают массово появляться фильмы, где насилие занимает совершенно иную роль. В них сцены насилия неотрывны от его истории. Их уже нельзя исключить из фильма как ограниченный рамками эпизод, удаление которого никак не скажется на восприятии сюжета. Одна из ключевых картин для всего хоррора второй половины XX века, «Ночь живых мертвецов» (Night of the Living Dead, 1968) Джорджа Ромеро, естественно, содержит элементы насилия как спектакля, но гораздо чаще оно уже неотделимо от самого повествования. В этом фильме очень заметны изменения самого американского общества в 60-е. Главный герой фильма – чернокожий мужчина (что ещё довольно необычно для того времени), а действие помещено в ничем не примечательную локацию – обычную американскую провинцию времён выхода фильма в свет. Единственное, что создавало некоторую преграду между зрителем и фильмом, было фантастическое допущение, что после смерти все люди встают и начинают преследовать живых, чтобы отведать их плоти. Но главной угрозой оказывались вовсе даже не живые мертвецы, а разногласия между людьми, которые скрываются в доме, где происходит действие фильма. В 70-х хоррор открыл для себя по сути новые территории, в которых ужас порождали самые обыкновенные люди и их поступки. Не только герои, но и антигерои становятся распознаваемыми социальными типажами, поэтому конфликт фильма – это не противодействие человека сверхъестественным силам или существам, а одних людей другим. Отличие их в том, что они ментально, социально и мировоззренчески другие. Это новая и почти неизвестная до этих пор черта хоррора. Это ревизия жанра. В начале 70-х на территорию хоррора вторгся огромный массив тем, которые существовали в кино и раньше, но в других жанрах. Теперь же, дав в руки героям инструменты, поместив в их головы иррациональную неприязнь друг к другу и наделив первичными половыми признаками, хоррор начал осваивать новые территории с пугающей жестокостью. Одним из самых типичных стал конфликт большого города и провинции. Жанровое и вообще в целом эксплуатационное кино ещё в 60-е, в основном, обращалось к провинциальному зрителю и рисовало город как обитель пороков и опасное место, а городские типажи несли угрозу, если появлялись вне города. Одним из самых распространённых сюжетов (уже упоминавшихся roughie) была история провинциальной девушки, мечты которой приводят её в большой город, но разбиваются о кошмарную реальность. Отсутствие традиционных связей с другими людьми тут показывается как вероятность немотивированного насилия со стороны любого, потеря средств к существованию ведёт к единственному оставшемуся заработку – торговле собственным телом, и это единственный выход из создавшейся ситуации. Даже в хоррорах Хершелла Гордона Льюиса заметна куда большая симпатия к жителям сельского юга, чем городским жителям Севера. Особенно это заметно по «Двум тысячам маньяков» (Two Thousand Maniacs, 1964), где жертвы выбраны не только потому, что они потомки северян времён Гражданской войны, но и потому, что это городские снобы, которые даже в последний момент перед казнью исправляют ошибки в произношении своих палачей. В начале 70-х годов эта тенденция все ещё хорошо заметна. Город постоянно продуцирует новшества, которые рассматриваются тихой, патриархальной провинцией как болезнь и угроза. Хиппи, байкеры, сатанисты – все актуальные для США типы того времени появляются в провинции, чтобы резать, убивать и насиловать. Если в самом известном представителе байкерского кино «Беспечном ездоке» (Easy Rider, 1969) они изображаются сочувственно, то в байкерском хорроре банда байкеров – это воплощённое зло, которое терроризирует глубинку, обычно южную. В «Дьяволицах на колёсах» (She-Devils on Wheels, 1968) женская банда байкерш действует во Флориде, в «Садистах Сатаны» (Satan's Sadists, 1969) – где-то в юго-западных штатах. К слову, последний фильм очень характерен в своей чрезмерности, наделяя байкеров и другими отрицательными знаками. Они не просто убийцы, грабители и насильники, они являются сатанопоклонниками и, вдобавок, обвешаны нацистской символикой. После прогремевшего на всю Америку убийства актрисы Ширли Темпл бандой Мэнсона в 1969 году тема сатанизма вообще пережила очень резкий взлёт популярности в хорроре, который чувствовался до конца 70-х годов. «Я пью твою кровь» (I Drink Your Blood, 1970) – необыкновенно яркий пример фильма, концентрированно передавшего весь страх всего нового и опасного, что несёт молодёжь из города в глубинку. Этот фильм был явно инспирирован «Ночью живых мертвецов», но его предпосылки не содержат ничего фантастического в отличие от фильма Джорджа Ромеро. Его герои – банда сатанистов, которые путешествуют в своём микроавтобусе, нигде надолго не задерживаясь. Их средство передвижения очевидным образом отсылает к расписанным «хиппи-фургонам» (минивэны Фольксваген «Комби»), популярным в то время. Фильм начинается с ритуала верности сатане, во время которого участники банды замечают девушку, которую привёл из соседнего городка один из членов банды. Утром она появляется в городке избитая и, очевидно, изнасилованная, хотя последнее так нигде и не утверждается. Вскоре поломка фургона вынуждает банду остановится в том же населённом пункте. Сообразив, что жителей в нём почти не осталось, а в городке нет представителей закона, банда начинает обижать местных, среди которых, в основном, женщины и старики. Возмездие (по его мнению) осуществляет мальчик лет 10, который угощает всех членов банды пирожками с кровью бешеной собаки. После этого фильм сворачивает на дорожку, проторенную «Ночью живых мертвецов», концентрируясь на максимально откровенном показе эпидемии кровавых убийств в исполнении в прямом смысле бешеных (у Ромеро – живых мертвецов) людей. Этот реакционный и консервативный по своему духу, но современный по содержанию тип хоррора к середине 70-х почти угас. Последние его всплески вроде «Лиза, Лиза» (Lisa, Lisa, 1974) рисуют агрессоров уже не как явно городское население, а как преступников, которые прячутся за городом. Антагонисты «Последнего дома слева» (Last House on the Left, 1972) – тоже банда преступников, но в этом чрезвычайно важном для всей декады фильме происходит ключевое изменение: теперь фильм обращается к чувствительности белого среднего класса, жителей города или предместий. Этот дебютный фильм Уэса Крейвена чуть ли не первым переплавил все три элемента хоррора, – насилие, секс и современную действительность, – в одну узнаваемую и правдоподобную реальность. Он рассказывает историю двух девушек 16-17 лет, которые отправляются на рок-концерт в город, но при попытке купить марихуану перед концертом попадают в руки банды насильников и убийц, сбежавших из тюрьмы. Те вывозят их за город, где следует долгая серия эпизодов, в которых девушки подвергаются физическому насилию и психологическим унижениям, после чего их обеих убивают всего в нескольких сотнях метров от дома одной из них. Параллельно нам показывают эпизоды с родителями одной из них, которые сначала волнуются за свою дочь, а затем заявляют об исчезновении дочери в полицию. К вечеру члены банды, машина которых сломалась, просятся переночевать в доме родителей девочки. Вскоре родители узнают, что люди, остановившиеся у них дома, и есть убийцы её дочери, и решают взять возмездие в свои руки. «Последний дом слева», дебютный фильм Уэса Крейвена – один из самых сложных в отношении цензуры и самых нелюбимых критиками фильмов 70-х годов. Зрительская реакция на «Последний дом слева» была одной из самых негативных за всю киноисторию 70-х: фильм расценивался как один из самых отвратительных фильмов декады, а Уэс Крейвен признавался впоследствии, что даже его знакомые боялись оставить его наедине со своими детьми. Но фильм, тем не менее, стал большим коммерческим хитом, и на протяжении 70-х годов в США прокатывались десятки лент, которые обыгрывали название «Последний дом слева» на разные лады. Его визуальная откровенность была, при этом, не настолько велика даже в сравнении с некоторыми другими фильмами тех же лет. Он был психологически достоверен, невероятно долго изматывал зрителя одним сплошным актом насилия в отношении двух героинь на протяжении получаса, чтобы затем возмущение и ненависть по отношению к мучителям вернулась зрителю в не менее жестокой развязке, где насильники уже становились жертвами. Но даже, пожалуй, не это сильнее всего било по зрителю. Постоянно показывая волнение взрослых на протяжении всего фильма, он, естественно, обращался к чувствам родителей. Взрослые герои фильма – это обеспеченный, белый средний класс, жители американской глубинки. Отождествляя себя с родителями, взрослый зритель сначала переживал страшную потерю вместе с ними, после чего его делали палачом убийц. Он дважды проигрывал в этой ситуации, и не удивительно, что именно зрители из среднего класса наиболее негативно восприняли этот фильм. Фильм показывал зыбкость безопасности одной из самых благополучных групп населения и то, с какой лёгкостью её может уничтожить Другой в широком смысле. И это фильму не могли простить. Подросткам же он в сырой и неприглядной форме хоррора с мизерным бюджетом показывал чуть ли не наихудший вариант развития событий, который мог случиться с ними. В этом смысле «Последний дом слева», как и многие другие хорроры, является фильмом консервативным, морально превентивным, помогая усваивать социальные нормы и поведенческие стереотипы. Он показывает опасные грани общества, с которыми может столкнуться каждый. Его роль сравнима с ролью инициации в традиционном обществе. И характерно, что «Последний дом слева» стал самым необходимым ритуалом допуска в более взрослые возрастные группы для целого поколения (по крайней мере, в некоторых местностях США, например, в штатах Новой Англии). В 70-е хоррор всё больше начинает транслировать точку зрения среднего класса, живущего в городе или предместьях. Теперь уже провинция становится территорией ужаса, со всеми стереотипами, ассоциирующимися с ее населением: инбридинг и, как следствие, большое количество физических и умственных аномалий, жестокость, бесчуственность к страданию других и пр. И конфликт происходит тогда, когда уже городские выезжают за привычную территорию обитания и сталкиваются с местным населением. Этот конфликт обычно настолько сфокусирован, что в его пространстве не существует сил правопорядка, а если они есть, то их усилия совершенно бесплодны. «Избавление» (Deliverance, 1972) Джона Бурмана одним из первых воспроизводит подобное столкновение. Фильм рассказывает о конфликте четырёх городских мужчин, сплавляющихся в каноэ во время отпуска по горной реке в Джорджии с местными, который перерастает для них в борьбу за выживание. Этот фильм куда более богат обертонами, чем последующие уже жанровые картины. Здесь очевидно, что насилие местного населения – своего рода отражение того, что делает с природной средой городская цивилизация, которую воплощают герои фильма. Он даже нередко интерепретируется в рамках почти сатиры на урбанистическую маскулинность, в основном, благодаря знаменитой сцене гомосексуального изнасилования. Но повествование «Избавления» ведётся от лица городских персонажей. Жанровое кино, конечно, опиралось в большей степени на гиперболизированные стереотипы. «Ритуалы» (Rituals, 1977) , фильм явно вдохновлённый «Избавлением», уже практически не содержит темы вины городского человека за то, что он сделал с природой. Последняя проблема концентрированно воплотится в 70-х в эко-хорроре, рассмотрение которого выходит далеко за рамки этого текста. Конфликт «Ритуалов» куда более локален и затиснут в жанровые рамки. Повторяя многие детали фильма Бурмена, он, тем не менее, куда ближе уже к циклу фильмов конца 70-х годов, когда героев одного за одним убивает преследователь. Его конфликт уже личный, а не социальный. «Техасская резня бензопилой» (Texas Chainsaw Massacre, 1974) Тоуба Хупера – практически идеальный пример столкновения городского населения и жителей провинции в максимально стереотипной форме. История про то, как несколько молодых людей попадают на совершенно гротескную ферму маньяков и вырожденцев в южной глуши, уже просто эксплуатирует тему различий городского и сельского населения в гиперболизированной форме. Но его антигерои ещё сохраняют некоторые признаки социализации. По крайней мере, они живут в доме и имеют какие-то связи с внешним миром. Но все повседневные человеческие практики, вроде, например, семейного застолья, здесь показываются самым причудливым образом.  Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой» (1974) «У холмов есть глаза» (The Hills Have Eyes, 1977) Уэса Крейвена доводят тему до крайности. В этом фильме семья, путешествующая в трейлере из Огайо в Лос-Анджелес, теряется в пустынной, каменистой местности, где сталкивается с семьёй мутантов-людоедов, которую боятся даже местные. Происхождение последних находится практически в пространстве современного фольклора. Они почти мифологические чудовища, и только достаточно близкий к их персонажам метод повествования в некоторой степени их очеловечивает. Но мысль о том, что, выйдя за комфортные пределы города, житель может натолкнуться не на кровожадных инопланетян или гиперактивных порождений безумных учёных, а просто на местное население, в 70-е выражена очень ярко и нередко решается в пространстве ужасного. В конфликте городского и сельского населения очень ярко проявляется различие мировоззрений на женскую сексуальность. Его своеобразным теглайном может выступать фраза, шутливо брошенная героиней в одном из классичесх хорроров 70-х, «Чёрном рождестве» (Black Christmas, 1974): «You can’t rape a townie» («Нельзя изнасиловать городскую девушку»). Открытая и явная сексуальность женщины пост-периода сексуальной революции в консервативной глубинке видится или как распущенность, которую следует наказать, или как сексуально доступное поведение. Для патриархального общества не свойственна мысль о том, что сама женщина решает, вступать ей в сексуальный контакт или нет, независимо от её поведения и стиля одежды. Эта свобода в провинции читается как то, что женщина сама «напрашивается» на сексуальный контакт. «Соломенные псы» (Straw Dogs, 1971) Сэма Пекинпа начинаются со сцены приезда молодого математика в исполнении Дастина Хоффмана в родной городок его жены в Англии. В первом же эпизоде фильма камера подчёркивает, что жена героя не носит лифчик и показывает реакцию на это других мужчин. Конфликт фильма Пекинпы одновременно развивается в чисто социальной и одновременно в сексуальной сфере. Эта тема доходит уже до визуальной крайности в «Я плюю на ваши могилы» (I Spit on Your Graves, 1978), где городскую девушку, снявшую домик на берегу озера, чтобы спокойно работать летом, насилуют и избивают четверо мужчин. Многоэтапная и тяжёлая для просмотра, но чрезвычайно кинематографичная сцена изнасилования растянута почти на 30 минут.  Кадр из фильма «Я плюю на ваши могилы» (1978). В облике одного из героев-насильников юго принадлежность к сельскому югу тоже явно выражена в его одежде и даже инструменте, на котором он играет Маркеры принадлежности героини к городской культуре очевидны. Она самостоятельна, активна, иначе одевается. Наконец, она приезжает одна. В этой последней черте очень характерны различия во взглядах, так как с точки зрения городского и более эмансипированного населения одиночество – выбор, который и вовсе не обозначает промискуитетных намерений. Но с точки зрения местных такое поведение «распущенных городских» – это приглашение. Фактически только это становится поводом насилия над ней. Собственно, сами социальные характеристики инаковости девушки в этой среде реализуются уже потом, когда она приходит в себя и решает отомстить. Ей удаётся увлечь насильников одного за одним в уединённые места под тем предлогом, что ей понравилось и она хочет ещё. В этой вере героев-мужчин заключается своеобразный стереотип их мышления, реализованный в фильме. «Я плюю на ваши могилы» не только стал одним из ранних фильмов, где зритель хоррора вынуждено ассоциировал себя с девушкой, над которой совершают насилие, но и также вынужден был если не оправдать, то понять её не менее жестокую месть. Так как мужчины статистически чаще и больше смотрят хоррор, то большая часть зрительского зала ассоциировала себя не со своим полом. Их практиески насильственно втискивали в шкуру не насильника, а жертвы. Миф, любовь и кровь (Часть 2) |

|

| Категория: Кинорубрика | Просмотров: 752 | | |

Интересное в блогах

У поклонников ужасов есть термин, которым они называют фильмы, являющиеся отличными отправными точками в жанр для молодых и начинающих фанатов - Врата ужасов. Эти фильмы хорошо выполнены, но в большин...

В жанре ужасов нет недостатка в абсурдных предпосылках - от кроватей-людоедов до серийных пряников-убийц. Однако не все эти странные фильмы созданы одинаковыми, и я бы утверждал, что глупая предпосылк...

Месть – она в нашей крови. Это наша природа: когда кто-то причиняет нам боль, мы хотим, чтобы этот человек чувствовал то же самое, что и мы. Мы жаждем справедливости....

Некоторые люди коллекционируют монеты. Другие собирают марки. Это безобидные увлечения, особенно если сравнивать их с жуткими коллекциями принадлежащих убийцам вещей. В такие коллекции может входить в...

| Всего комментариев: 0 | |